В этом году готовить абитуриентов к поступлению в магистратуру РГГУ по направлению «Теория и история русского и советского искусства» будет кандидат искусствоведения Залина Тетермазова. Перед началом курса предлагаем поближе познакомиться с преподавателем, узнать о её профессиональном пути и исследовательских интересах.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в Пушкинском музее.

Подготовительный курс «Теория и история русского и советского искусства»

— Мне посчастливилось начинать карьеру в Пушкинском музее. Можно сказать, что я там выросла — еще в школьные годы ходила в клуб юных искусствоведов. И до сих пор этот музей для меня родной и самый любимый. После окончания университета я пришла в ГМИИ работать экскурсоводом. Начинала со школьных экскурсий по постоянной экспозиции. Со временем я стала проводить там взрослые тематические экскурсии, читала лекции в музейном лектории и даже прочитала свой авторский цикл лекций. Это был очень ценный опыт. Учишься говорить об искусстве с разной аудиторией и постоянно открываешь для себя новые темы и материал.

Одновременно я не прекращала заниматься исследовательской работой, писала кандидатскую диссертацию, выступала с докладами на конференциях в разных странах, получала исследовательские тревел-гранты. В таком ритме я работала более шести лет.

Одновременно я не прекращала заниматься исследовательской работой, писала кандидатскую диссертацию, выступала с докладами на конференциях в разных странах, получала исследовательские тревел-гранты. В таком ритме я работала более шести лет.

— Как получилось, что вы пришли работать в ГИМ?

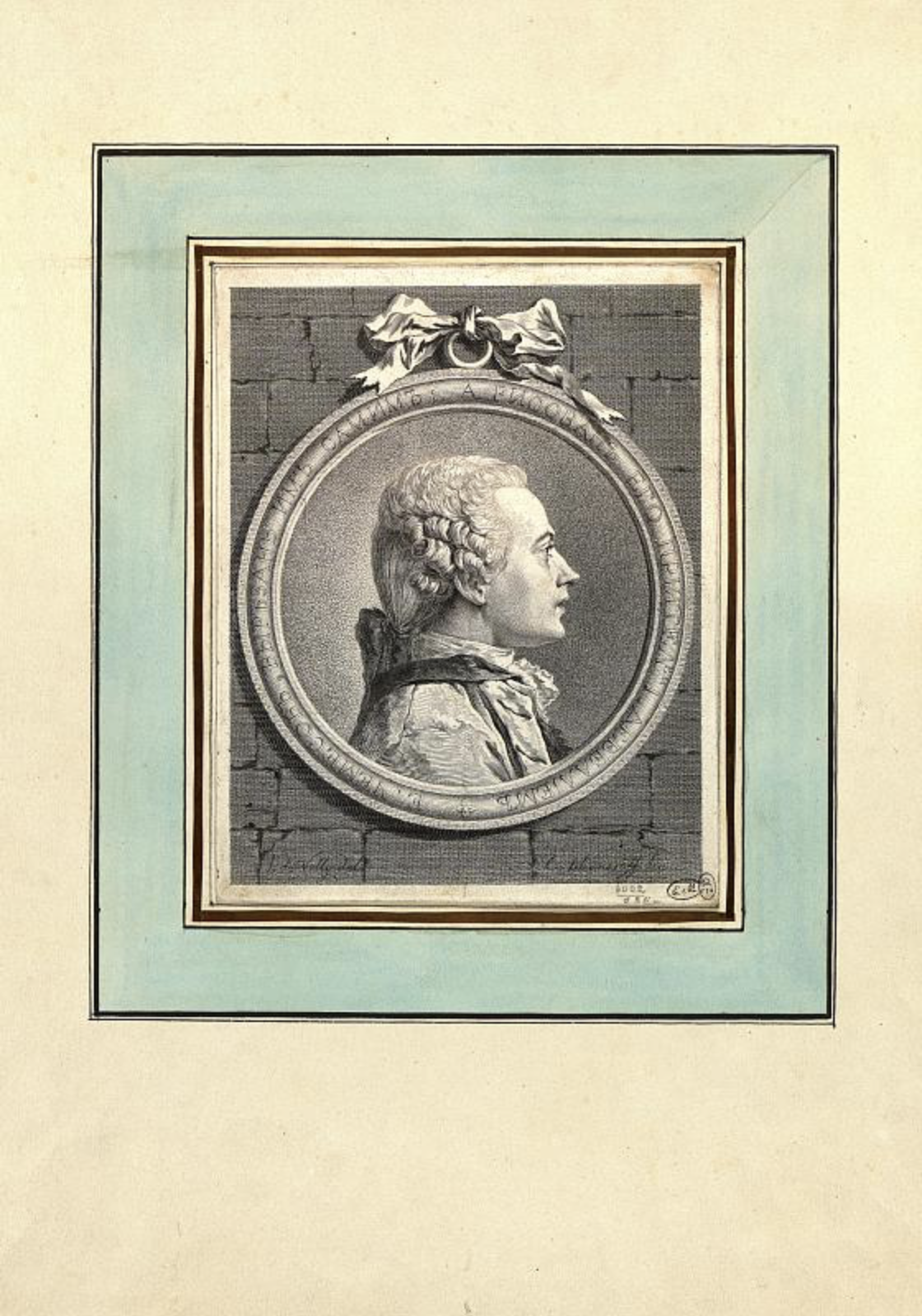

— Узнав о том, что в Историческом музее появилась вакансия хранителя гравированных и литографированных портретов, я задумалась о том, чтобы перейти туда. Моя кандидатская была посвящена русской портретной гравюре XVIII века, а стать хранителем коллекции, которая совпадает с твоими исследовательскими интересами, — очень редкая возможность.

В ГИМе музейный мир открылся мне с другой стороны. Когда я получила фонд и открыла первую папку с эстампами, я не могла поверить, что теперь могу в любой момент достать, посмотреть и даже потрогать гравюры, ради которых раньше приходилось писать официальные письма, звонить в разные отделы, получать разрешения. Произведения графики чувствительны к свету и их крайне редко можно увидеть в постоянных экспозициях.

В ГИМе музейный мир открылся мне с другой стороны. Когда я получила фонд и открыла первую папку с эстампами, я не могла поверить, что теперь могу в любой момент достать, посмотреть и даже потрогать гравюры, ради которых раньше приходилось писать официальные письма, звонить в разные отделы, получать разрешения. Произведения графики чувствительны к свету и их крайне редко можно увидеть в постоянных экспозициях.

— Расскажите про коллекцию гравированного и литографированного портрета, хранителем которой вы являетесь. Какой автор больше всего представлен в коллекции? Какая самая ценная часть (экспонат)? Что из коллекции менее всего экспонируется, а было бы интересно для посетителей музея?

— Собрание портретных гравюр ГИМа — одно из лучших в стране. Его особенность в том, что портреты собраны по иконографическому принципу. Поэтому в одной папке рядом с непримечательными репродукциями могут лежать редчайшие шедевры. Среди моих любимых — автопортрет Е. П. Чемесова и гравюры Дж. Уокера.

После просветительской деятельности работа хранителя может показаться рутинной и скучной. В действительности это не так. Здесь многое зависит от личной инициативы, упорства и желания делать творческие проекты. Кстати, в ГИМе я также проработала шесть с половиной лет, и за это время не только занималась учетно-хранительскими делами, но и участвовала в выставках и как хранитель, и как куратор; защитила диссертацию и издала на ее основе монографию.

За годы работы накопился разнообразный опыт, которым хочется делиться с будущими искусствоведами. Сейчас мне интересно сосредоточиться на исследовательской работе и преподавать студентам историю искусства. Возможно, продолжу работать над выставками в качестве приглашенного куратора. Еще я веду в телеграме канал «Кочевники Красоты», в котором пишу об искусстве и музейной жизни.

За годы работы накопился разнообразный опыт, которым хочется делиться с будущими искусствоведами. Сейчас мне интересно сосредоточиться на исследовательской работе и преподавать студентам историю искусства. Возможно, продолжу работать над выставками в качестве приглашенного куратора. Еще я веду в телеграме канал «Кочевники Красоты», в котором пишу об искусстве и музейной жизни.

— Какой период в русском искусстве интересен вам больше всего? И почему? Что, на ваш взгляд, в русском искусстве самое сложное для обучающихся?

— Хотя моя специализация — русское искусство XVIII века, преподавательская деятельность побуждает расширять горизонты, и многое в истории искусства мне интересно, вплоть до современности. Думаю, в изучении русского искусства наиболее трудно (но очень важно) не только уделять внимание локальным особенностям и деталям, но смотреть на процессы и явления широким взглядом, учитывая международный контекст.

Заниматься любимым делом — большое счастье. У нас прекрасная профессия. Актуальность истории искусства, мне кажется, только возрастает.

В современном мире большую часть информации мы получаем через изображения. Посмотрите вокруг и в свой смартфон — везде картинки.

Сегодня умение критически осмыслить визуальный образ (так, как это делают историки искусства) — важный навык, которому нужно учить уже с детского возраста. И взрослым людям любой профессии это будет очень полезно.

Заниматься любимым делом — большое счастье. У нас прекрасная профессия. Актуальность истории искусства, мне кажется, только возрастает.

В современном мире большую часть информации мы получаем через изображения. Посмотрите вокруг и в свой смартфон — везде картинки.

Сегодня умение критически осмыслить визуальный образ (так, как это делают историки искусства) — важный навык, которому нужно учить уже с детского возраста. И взрослым людям любой профессии это будет очень полезно.

Подготовительный курс «Теория и история русского и советского искусства»